【平面図形】直線と角の解説動画

本日は中1数学平面図形 直線と角について解説していきます。

直線と角を理解することは今後の数学の勉強で必須になります。

しかし参考書の解説もわかりづらくて勉強が嫌になることもあるのではないでしょうか。

今回は参考書ではありえないくらい丁寧に解説していきます。

前半でしっかりと基礎的な知識を確認したら、後半の練習問題を解いてみましょう。

直線と角について学習

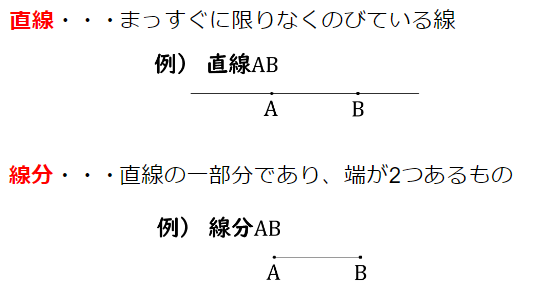

直線というのはまっすぐに限りなく伸びている線のことを言います。

例を挙げると直線ABというのは下の図ような線のことを言います。

点Aと点Bを通っていますが線自体は点Aと点Bで止まることなく、まっすぐに限りなく伸びていますね。こういった線のことを直線というので覚えておきましょう。

また中学数学では線分という新たな用語を覚えます。この線分というのは直線の一部分であり、端が2つあるものを線分と言います。

例を挙げると線分ABというのは以下の図ように書くことができます。こちらは上の直線ABとは違い、点Aと点Bが端になっていますね。つまり点Aと点Bを超えて線が限りなく伸びているわけではなく、逆に線の長さに限りがあるということがこの図を見ると分かりますね。

このように直線ABと線分ABとでは全く意味が異なっているので、この解説で直線と線分の違いをしっかり頭に入れていきしましょう。

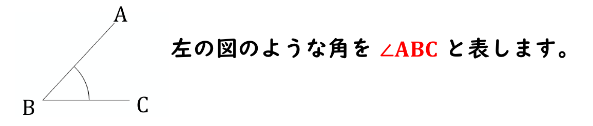

次に中学数学における角について説明していきます。

小学校の算数で分度器を用いて角度を測っていた時のことを覚えていますか。例えば今回の図で言うとABCのうちBの尖っている部分に分度器を合わせて角度を測っていましたよね。小学校の算数ではこの尖っている部分を「尖っている部分」とそのまま表記していたり、「Bの部分」などと曖昧に表記されていることがありましたが、中学数学ではこういった角度の読み方がしっかり決まっています。

今回の下の図のような角を∠ABCと、中学数学では表すのでしっかり覚えておきましょう。

この∠ABCの前にある「∠」の記号は「角(かく)」と読むので、下の図のような角を「角エービーシー」と読むことができます。

また、「∠ABC」と表記されている時は、真ん中の「B」が尖っている部分であるイメージを持っておくようにしましょう。

最後にこれまでで確認した知識を本日の問題で考えていきましょう。

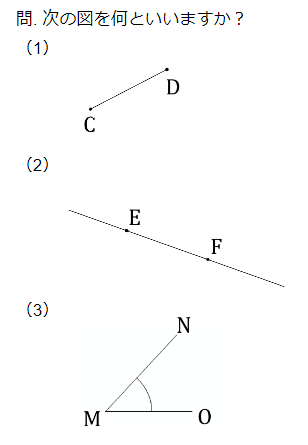

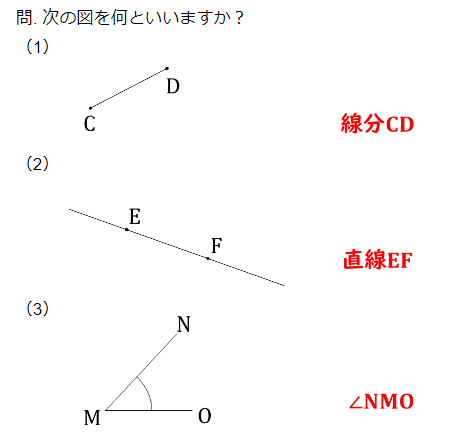

直線と角 練習問題 問

(1) の図をなんといいますか?

(2) の図をなんといいますか?

(3) の図をなんといいますか?

直線と角 練習問題 問 回答と解説

本日の授業はいかがでしたでしょうか。

関連記事