受験生の皆さん、そして保護者の方々、高校受験への不安を抱えていませんか?

「偏差値60を超えるには何時間勉強すればいい?」「今の勉強法で大丈夫?」そんな疑問が頭をめぐっているのではないでしょうか。

本記事では、偏差値60を目指す高校受験生のための具体的な戦略を紹介します。

ここでは、次の3つの重要な問いに答えていきます:

- 偏差値60達成に必要な勉強時間とは?

- 確実に偏差値を上げる方法とは?

- 最も効果的な勉強法とは?

これらの疑問を解消することで、皆さんの不安を解消し、自信を持って受験に臨むためのヒントをお伝えします。

本記事を読むことで、以下の3つのポイントが明確になります:

- 偏差値60を目指すための理想的な1日の過ごし方

- 着実に偏差値を上げるために必要不可欠な要素

- 偏差値60到達のために集中すべき重要ポイント

不安を自信に変え、目標達成への道筋を示す——そんな力強いサポートができればと思っています。

偏差値とは? 偏差値60の正しいレベルを解説

偏差値60を目指している皆さん、そもそも偏差値って何なのか、しっかり理解しているでしょうか?

偏差値60というとなんとなくクラスの中で頭が良い人のレベルというイメージを持っているかと思います。

ここでは、偏差値の本質と、それがあなたの受験にどう関わるのかを分かりやすく解説します。

偏差値の基本:偏差値は自分の立ち位置を知る指標

偏差値とは、簡単に言えば「集団の中でのあなたの位置」を示す数値です。

平均が50となるこの指標を使えば、自分が集団のどこに位置しているのかが一目で分かります。

偏差値を使うことで、難易度の異なるテスト間でも正確に実力を比較できること。

これにより、様々な模試や学校のテストの結果を統一的に見ることができるのです。

例えば:

- 偏差値50:まさに平均

- 偏差値60:上位約16%に入っている

- 偏差値40:下位約16%に位置している

このような形でおおよその自分の立ち位置を把握し、志望校を決めたり、自分が目指す志望校に合格するためにはどのような勉強が必要になるのか?を適切に把握することが可能になります。

重要ポイント:「母集団」を意識しよう

ここで重要になるのが、「母集団」です。

母集団とは、偏差値を算出する際の基準となる集団のこと。

例えば、クラス全員や学年全体、さらには全国の同学年生徒などが母集団になり得ます。

テストで例にならうと、「あるテストを受けた生徒全員のこと」です。

母集団の特性が偏差値を左右する

母集団の「質」と「量」によって、算出される偏差値の意味合いは大きく変わります:

- 量が多いほど正確に: 全国規模の模試の方が、クラス内のテストよりも正確な偏差値を得られます。

- 質の影響を考慮: 難関校を目指す生徒が多く受験する模試では、一般的な偏差値よりも低めに出る傾向があります。

あるクラスに10人の受験生がいたとします。

そのうち9人は全国でもトップレベルの学力を持っていて、それに対し1人は普通レベルの学力を持っているとします。

このクラスで難易度の高いテストを受け、偏差値を計算すると、普通の学力を持った1人の学生の偏差値は本来の実力よりは低く算出されてしまいます。

なぜなら、難易度の高いテストにも関わらず、トップレベルの9人が叩き出す点数も高く平均点も高くなるからです。

しかし、このテストを全国の同じ学年の中学生が受けた場合はその人の本来の実力を反映した偏差値を算出することが出来るでしょう。

偏差値を正しく活用するコツ

- 母集団の特性を常に意識する

- 単一の偏差値だけで判断せず、複数の指標を組み合わせる

- 時系列での変化を見る

偏差値を見るときには、母集団がどういう特性なのかを意識しましょう。

一般的な実力より高い人たちが受験するテストでは偏差値が低めに出る可能性があります。

算出される値だけで自分の実力を判断せず、母集団も確認した上で自分の実力を確認しましょう。

偏差値60とは?その実力と到達への道筋

さて、改めて偏差値60のレベルを確認していきましょう。

端的に言えば、偏差値60とは、平均よりやや上位に位置するレベルとなります。

問題の難易度でいうと:

- 基礎問題:ほぼ完璧に解ける

- 標準問題:かなりの割合で解ける

このレベルが偏差値60となります。

つまり、基礎をマスターすることで偏差値60に到達することができるということです。

偏差値60到達への道筋

皆さんが思っているほど、偏差値60は遠い目標ではありません。

その理由は簡単:教科書の内容をマスターすれば、偏差値60に到達できるからです。

変に応用問題を解けるようになる必要はありません。

偏差値を上げるためには応用問題を解けるようになる必要があると思っている人は多いですが、

あくまで基礎を習得することを徹底すれば、偏差値60に到達することが可能です。

このレベル感を認識した上で、勉強に取り掛かりましょう。

- 基本事項の徹底理解

- 教科書レベルの問題を繰り返し解く

- 応用問題にこだわりすぎない

この方針を守れば、偏差値60は決して高い壁ではありません。

ちなみに、標準問題を問題なく解けるようになると、偏差値65を超えていきます。

そこから先は応用問題をどれだけ解くことができるかというレベルになっていきます。

さらに偏差値の階段を上るためには

偏差値を階段に例えると、こんな感じです:

- 偏差値50→60:基礎問題をマスター

- 偏差値60→65:標準問題を制覇

- 偏差値65以上:応用問題に挑戦

つまり、偏差値60というレベルは「基礎固め」の集大成と言えるでしょう。

偏差値60は、決して手の届かない目標ではありません。

基礎をしっかり固めることで、確実に近づくことができるのです。

さあ、この情報を武器に、効率的な学習計画を立てていきましょう。

偏差値60は、あなたの努力次第で必ず達成できる目標です!

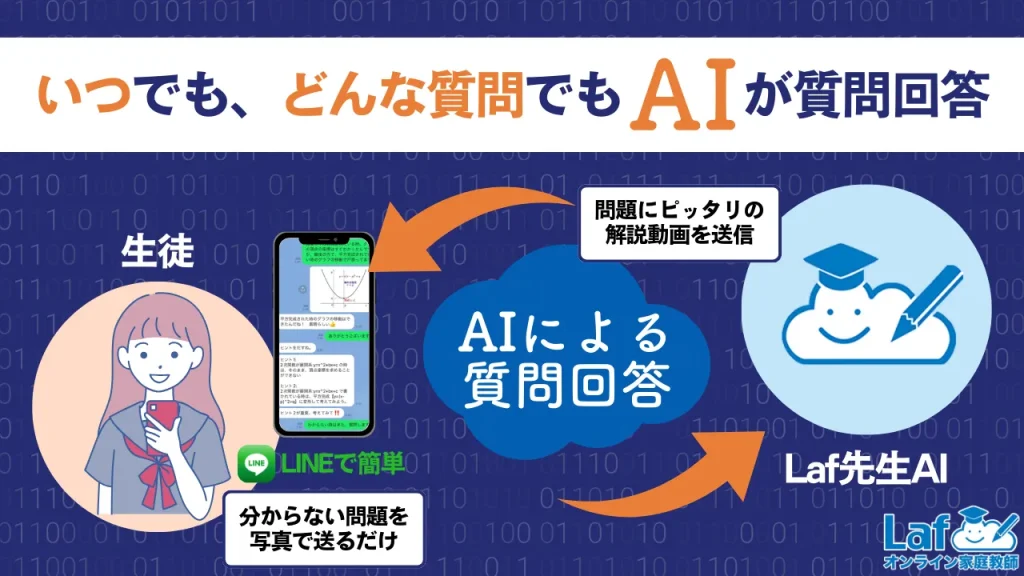

Laf先生では「偏差値を上げたい」「わからない問題を解説してほしい」という方に向けて公式LINEで質問回答を実施しています。

わからない問題の写真を撮って送るだけで最新のAIを駆使したAI先生がわかりやすい解説を15秒でお届けします。

いつでも手軽に利用できるので、基礎固めには最適。また、必要に応じて15分のマンツーマンオンライン解説も実施しています。

詳しくは公式LINEに追加後、リッチメニューから勉強の質問をお試しください。

“偏差値60″に必要な勉強時間:あなたの最適解を見つけよう

さて、この記事の本題です。「偏差値60に到達するには、どれくらい勉強すればいいの?」

これは多くの受験生が抱える疑問ですね。

結論から言えば、絶対的な「必要勉強時間」は存在しません。

でも、落胆する必要はありません。むしろ、これはチャンスなんです!

なぜ「決まった勉強時間」がないのか?

期待を裏切ってしまい大変申し訳ないのですが、絶対的な「必要な勉強時間」というものはありません。

理由は簡単。人それぞれ状況が違うからです。

「偏差値60に到達するには一般的にどれくらい勉強時間が必要か」と気になる気持ちは分かります。

しかし、友人や一般論の勉強時間にとらわれる必要はありません。

大切なのは、あなた自身に最適な勉強時間を見つけることです。

これだけだと「結局何すればいいの?」という話になってしまうので、最適な勉強時間を見つけるための具体的な方法をこれからお伝えします。

あなたの最適な勉強時間を見つけるヒント

自分に合った勉強時間を知るには、以下の3つの要素を考慮しましょう:

- 現在の学力:今のあなたのレベルは?

- 目指す高校のレベル:どこを目指している?

- 受験までの残り時間:あとどのくらい?

これらの「差分」を明確にすることが重要です。

目標と現状の差、そして残り時間。この2つの差分から、あなたに必要な勉強量が見えてきます。

ここで重要になる視点が2つあります。

- 「差分」を明確に認識すること

- 目指すレベルが高い程、必要な勉強時間は多くなるということ

1つ目は、上記3つの視点で自分の状況を考慮することの目的です。

自分にとっての勉強時間を見極めるために必要な情報としての「差分」を認識するのです。

「志望しているレベル」と「現在の学力」を把握し、その差分を認識することで、目標に対してどれくらいの距離があるのかを客観的に表すことができます。

また、「受験日」と「現在の時期(日付)」を把握し、その差分を認識することで、本番までの自分が使える時間の最大値を知ることができます。

この2つの差分から得られた客観的な数値を基にすることで、自分にとって必要な勉強時間の規模感を把握することができます。

受験生のスケジュールにいて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください!

2つ目は、当たり前ですが「目指すレベルが高い程、必要な勉強時間は多くなる」ことです。

必要な勉強時間を気にする方は「できるだけ少ない勉強時間で済ませたい」と考えていることが多いです。

勉強の質を上げるためには量をやることも非常に重要です。

合格ギリギリを狙うスリリングな受験勉強もありですが、出来る限り勉強して自分の成長を楽しみながら受験勉強に臨むことをお勧めします。

「何かに頑張った」という事実は自信になりますし、自分を好きになれる絶好の体験です。

受験勉強はプレッシャーが大きくかかるイベントですが、やるのであれば全力で取り組んで頂けたら幸いです。

参考:目安の勉強時間

具体的なイメージが欲しい方のために、目安の勉強時間をご紹介します。

ただし、これはあくまで参考値です。

※勉強時間は1日単位で示します。

※想定している学年は中学3年生です。

時期による違い

時期に関しては「夏休みまで」と「夏休み以降」で大きく分かれます。

- 夏休みまで:部活動などで時間が取りにくい

- 夏休み以降:勉強に集中しやすい時期

夏休みまでは部活動が残っている生徒が多くなかなか思うように勉強時間が取れません。

一方、それ以降は部活動を引退することになるため、勉強時間が取りやすくなります。

そのため、夏休みまでは勉強時間を少なめに見積もり、夏休み以降は多めに見積もることが大切です。

しかし、現状の偏差値と志望する偏差値との差分が大きい場合、「夏休まで」でも多くの勉強時間が必要になります。

現状の偏差値との差分ごとに、偏差値60を目指すための目安の勉強時間をご紹介します。

現状の偏差値50

偏差値の差分が10の場合

- 平日:1日5時間

- 休日:1日8時間

この場合は、平日1日5時間、土日休日などは1日8時間というのが目安になります。

時期によって±1〜2時間すると良いでしょう。

現状の偏差値40

偏差値の差分が20の場合

- 平日:1日7時間

- 休日:1日10時間

この場合は、平日1日7時間、土日休日などは1日10時間というのが目安になります。

時期によって±1〜2時間すると良いでしょう。

現状の偏差値30

偏差値の差分が30の場合

- 平日:1日9時間

- 休日:1日12時間

この場合は、平日1日9時間、土日休日などは1日12時間というのが目安になります。

時期によって±1〜2時間すると良いでしょう。

目安の勉強時間についてまとめ

目安の勉強時間は、偏差値の差分が10につき、2時間単位で必要な勉強時間が増減します。

そこに、時期を併せて考えることで、自分に必要な勉強時間を算出することができます。

繰り返しますが、ここで紹介した”必要な勉強時間”はあくまで目安でしかありません。

“必要な勉強時間”は得意/不得意や部活動、その他諸々の個人的な状況次第でいくらでも変わります。

自分の苦手/得意の把握や偏差値60を目指すために必要な勉強内容・勉強計画を一人で立てることはとても難しいです。

Laf先生AIでは、質問回答と質問の内容や傾向に合わせて偏差値60を目指すための具体的な勉強計画をプレゼントしています。

詳しくは公式LINEに追加後、リッチメニューから勉強の質問をお試しください。

勉強時間を増やすコツ:生活リズムの見直し術

勉強時間は多ければ多い程良いというのは確固たる事実です。

ぶっちゃけ平日に7時間以上勉強するのはかなり大変です。

9時間以上となったらほぼ不可能のレベルになるでしょう。

目安として「それくらい勉強する必要がある」と紹介しましたが、現実問題厳しいものです。

そこで、「もっと勉強時間を作りたい!」そう思っているあなたへ。

日々の生活の中に隠れた時間があるんです。

ここでは、その時間を見つけ出し、効果的に活用する方法をお教えします。

生活の中の不要な時間を削り、勉強時間を見出す

まず、「睡眠時間」は削ってはいけないことを強くお伝えします。

睡眠時間は聖域:削ってはいけない理由

睡眠時間を削ると一時的に勉強量は多くなります。

しかし、睡眠時間を削ることは勉強時間を増やす以上に下記のようなデメリットが多いためおすすめできません。

- 翌日の集中力が低下

- 体が弱り、体調を崩すリスクが上昇

- 成長期の体に悪影響

睡眠時間を削り続けると、体調不良により勉強を休むことになります。

睡眠不足は一時的に勉強時間を増やせても、長期的には逆効果。

むしろ、7〜8時間の睡眠をしっかり確保しましょう。

では、どこから時間を生み出す?

では、何を削れば良いのでしょうか?

ズバリ、「娯楽時間」を削りましょう。

娯楽時間を賢く管理する

「え?娯楽時間を削るの?」と驚くかもしれません。「娯楽時間を削りたくない!」というのが皆さんの反応でしょう。それは当たり前です。

勉強は大変なものなので、時に気分転換をすることも重要です。

なので、ここでは「娯楽時間を一切とるな」と言っているわけではありません。

ここでのポイントは、娯楽時間の質を上げることです。

- ルールを設定する:例えば「1日30分まで」など

- 家族や友人と共有:サポート体制を作る

- ペナルティを決める:自制心を高める工夫

これにより、メリハリのある生活が送れ、勉強にも集中できます。

娯楽時間は、気が付くと「気分転換の域」を超えて無限にとってしまいます。

そこで、「気分転換のための娯楽時間は1日30分」など、時間のルールを決めておきましょう。

そして、ルールを決めたらご家族や友人と共有しましょう。

次に、そのルールを破った場合のペナルティを決めておきましょう。

そうすることで、貴重な時間を浪費することを防ぐことができます。

自分と向き合い、自分と相談しながら、無理のない範囲で削っていきましょう。

隙間時間を活用する

次に、どこに勉強時間を見出せば良いか。

ズバリ、「休憩時間」です。

つまり、予定と予定、行動と行動の間の「隙間時間」を削ります。

実は、私たちの日常には思わぬ隙間時間が潜んでいます。例えば:

- 食事後からお風呂までの時間

- 通学中の電車やバスの中

- テレビCM中の数分間

これらの時間を上手に使うことで、勉強時間を大幅に増やせます。

家で食事をしてお風呂に入るとき、その間に無意識に休憩時間を挟んでいないでしょうか?

そういう無意識に使っている細かな時間を、勉強に当てましょう。

机に向かうだけが勉強ではありません。

単語帳、教科書、模試の解説冊子、さっと開ける参考書があればどこでも勉強ができます。

生活の中の細かな勉強時間をいかに拾い集められるかが、勉強時間を見出すことにおける最重要ポイントです。

隙間時間の効果的な使い方

- 持ち運びやすい教材を用意:単語帳、薄い参考書など

- スマホアプリの活用:隙間時間に最適な学習アプリも多数あり

- 音声教材の利用:移動中や家事の間に聴くことができる

ただし、歩きながらの学習など危険な行為は避けましょう。安全第一で取り組むことが大切です。

小さな努力が大きな差に

- 睡眠時間は確保しつつ、娯楽時間を賢く管理

- 日常の隙間時間を見つけ、有効活用

- 安全で無理のない範囲で実践

これらの小さな工夫を積み重ねることで、驚くほど勉強時間を増やすことができます。

自分に合ったやり方を見つけ、継続していくことが成功への近道です。

さあ、あなたの隠れた時間を見つけ出し、効果的な学習へとつなげていきましょう!

偏差値を上げるために

さて、偏差値60に届くために必要な勉強時間や、それにまつわるお話をこれまでしてきました。

勉強時間に関して知りたかったことは知ることが出来たのではないでしょうか。

しかし、皆さんが最終的に成し遂げたいことは「実際に偏差値60に到達すること」だと思います。

ここからは、勉強において偏差値を上げるために意識するポイントについて話していきたいと思います。

基礎力と応用力

学力は、「基礎力」と「応用力」に分解できます。

- 基礎力とは、教科書に出てくる単元や練習問題を解けるレベルの学力を指します

- 応用力とは、基礎を組み合わせて解く発展問題・応用問題が解けるレベルの学力を指します

このうち、偏差値60に到達するために必要なのは基礎力です。

つまり、基礎が完璧になれば、偏差値60に届きます。

よく、偏差値を上げようと応用問題を解こうとする人がいます。

しかし、偏差値60に到達することが目的なのであれば、応用問題を解けるようになる必要はないです。

そもそも、基礎が備わっていない状態では応用問題を解くことはできません。

応用問題よりも、まだ習得しきれていない基本事項の勉強に当てた方が断然有意義です。

適切な勉強をして、目標の偏差値に近づけていきましょう。

勉強法 – 予習・復習・過去問

それでは最後に、具体的な勉強法について触れたいと思います。

ここでは実際の勉強で、どのような手順ややり方で進めていけば良いのかをお伝えします。

特別なことはせず、予習・復習・過去問を徹底して行うことが重要です。

予習・復習をせず、習った事を曖昧なままにしておくことは非常に怖いことです。

基礎の内容が曖昧であれば実力は安定せず、問題も解けるようにはならないでしょう。

基礎の勉強でも甘く見ずに、ぜひ予習・復習を行ってください。

また、過去問は知識のアウトプットという点で非常に重要です。

模試でも、志望校の入試問題にでも、どのような問題が出題されるかを知れば、偏差値や点数を上げやすくなります。

基礎事項のインプットだけでなく、アウトプットもバランスよく行うことで、確かな実力を身につけていってください。

基本の暗記の重要性

繰り返しですが、偏差値60に到達するためには基礎を徹底することが重要です。

そして、基礎の知識・理解を試される問題が、例題や基本問題などです。

これを全科目全範囲で解けるようになることが、皆さんのひとまずの目標になります。

それを達成するために、皆さんが具体的な行動として何をすべきかというと、それは「暗記」です。

例題や基本問題を解くために必要なのは、暗記によって得た知識です。

暗記を軽く見る人もいますが、全ての勉強の基本にあるのは暗記です。

逆に言えば、暗記をしなければ永遠に学力は上がらないということです。

「暗記が苦手」だと感じている方もいると思いますが、「時間」や「量」が足りていないだけです。

確かに、人によって暗記にかける時間や量が多少変わると思います。

しかし、それは全体的に見れば微々たる差です。

自分の苦手意識や周りの人は気にせずに、できるまで暗記に取り組んでみてください。

必ずできるようになります。

ぜひ、自分を信じて最後まで走りきってください。

■ 基礎力と応用力

- 偏差値60に必要なのは基礎力

■ 勉強法 – 予習・復習・過去問

- 過去問で知識をアウトプットする

■ 基本の暗記の重要性

- 全ての勉強の基本にあるが暗記

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回の記事を簡単にまとめますと、以下のようになります。

- 偏差値とは、ある集団の中で特定のモノがどの位置にあるのかを指し示す値のこと。

- 偏差値60とは、平均よりやや上位に位置するレベル。

- 偏差値60に到達するために”必要な勉強時間”というものが決められたものとしてあるわけではない。

- その時の自分を取り巻く「状況」を把握し、整理することで自分にとっての”必要な勉強時間”が決まってくる。

- 生活の中で、不要な時間を削り、勉強時間を見出す。娯楽時間の上限を決めて、余分な娯楽時間は削る。予定と予定・行動と行動の間にある休憩時間の中で勉強に使える時間を探す。

- 偏差値60に到達するために必要なのは基礎力。

- 勉強は予習・復習・過去問を徹底して行い、どの段階でも暗記を怠らないことが大切。

以上の要点を意識して、偏差値60を突破する受験勉強に臨んでください。

しかし、「勉強時間を確保できるか不安」、または「やるべきことはわかったけど自分(または子供)はそれを実行していくことができるか不安」と感じられる方もいると思います。

そんな時はぜひ、周りにあるものを頼ってください。

塾や家庭教師などは特に、勉強における良いサポーターとなってくれるでしょう。

少しでもこの記事があなたの悩みを解決することに役立てたのなら幸いです。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

■ 偏差値60は平均より少し上

■ 偏差値60に必要なのは基礎力

■ 絶対的な必要な勉強時間はない

■ 必要な勉強時間は環境次第

■ 勉強法は予習・復習・過去問

関連記事