数学はつまずきやすい科目の一つです。

そのため、「数学が苦手で、自分の勉強法があっているか分からない」という方も多いのではないでしょうか?

今回は「数学の点数を上げていきたい!」という全ての方に向け、数学の勉強の進め方について解説していきます!

数学の苦手をなくす方法

はじめに、数学が苦手だと感じている方にむけ数学の苦手をなくしていく方法をご紹介します!

数学が得意な方もさらに点数を上げるのに役立てることが出来ます。

ぜひ参考にしてください!

数学の全体像を知る

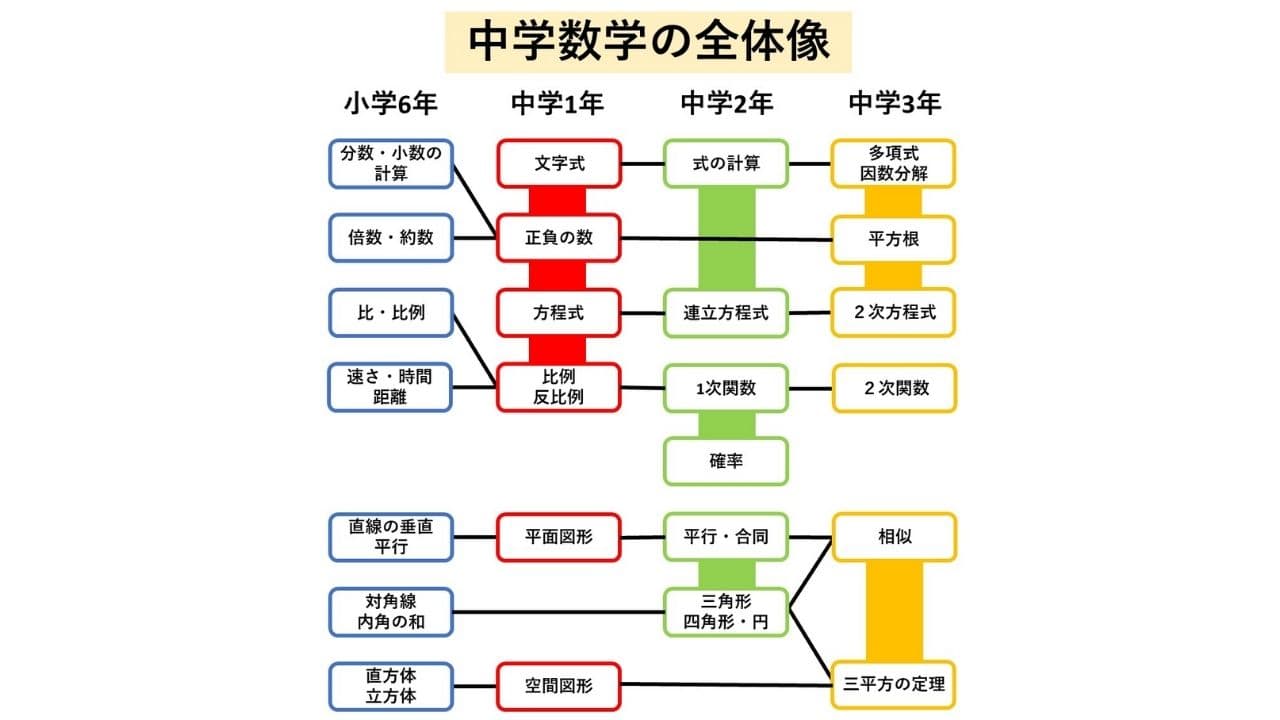

数学は積み重ねの科目と言われています。

足し算ができるから掛け算が出来るというように、以前習った範囲が理解できてはじめて現在の範囲も理解が出来るということがあります。

しかし、中学で習う数学の範囲は限られています。自分はどこで理解が止まってしまっているのか知り、どの単元をどの順番で勉強するべきかを把握しましょう!

もし「自分の苦手がイマイチわからない」「何がわからないのかがわからない」という場合は、Laf先生の公式LINEで、本日の特典から『数学実力診断』を受けてみてください。

自分の得意・苦手がわかり、苦手をどう克服していくのか相談も可能です!

なぜ分からないかを追求する

数学が苦手になってしまう原因のほとんどは「分からない」、「問題が解けない/正解できない」という経験の積み重ねによるものです。

しかし、ここで逃げてしまってはいけません。

「なぜ間違えたのか」、「なぜ分からないのか」の原因を自分で考えてみましょう。

ほとんどの場合、原因は2つのパターンの内のどちらかになります。

それぞれの対処法も紹介するので、自分はどちらなのかを考えて対策していきましょう。

ルールや概念が理解できていない

そもそものルールや原理を理解していないと問題を解き進めることが出来ません。

初めから全然何を言っているか分からないという方や解答を見たとき、なぜその解き方になるのか分からないという方はこちらのケースの場合が多いです。

このパターンは「なぜ文字式は文字を使うのか」、「なぜそのような式の展開をするのか」という根本的な部分の理解をすることが必要になります。

具体的な対処法としては、分かるまで先生に説明してもらう、友達に聞く、親に聞くになります。

遠慮せず分かるまで聞くことが大切です。

「友達に聞いたり先生に聞くのが恥ずかしい」「聞いてみたけど、イマイチ説明がわからない」という場合は

Laf先生公式LINEから『わからない問題の写真を撮って送信』してみましょう。

わかりやすい解説動画をプレゼントしています!

解説動画を見てもイマイチ理解できなかった。という場合は、そもそもその前の段階でつまずいている可能性もあります。

その場合、個別で質問対応なども行っているので、公式LINEよりご相談ください!

問題の解き方を覚えていない

概念やルールは理解できるけれど、解き進め方を覚えていない場合もスムーズに問題を解くことが出来ません。

この場合、根本的な部分の理解はできているので後は練習を積み重ね理解度を上げることが重要になります。

「説明を聞いて分かるレベル」から「人に説明してわかってもらえるレベル」になるまで基礎問題を解きましょう!

わからない問題の解説+解けば完全に理解できるようになるオリジナル基礎問題集を公式LINEで受け取れます!

気になる方はぜひ登録してみてください。

苦手だからこそ基礎に絞る

数学が苦手だという方のほとんどが数学を無理に頑張ろうとし過ぎてしまっています。

しかし、数学が苦手ならば無理に頑張ろうとするのではなく「基本だけを徹底する」という意識を持つことが大切です。

まずは基礎だけを完璧にすることを目指して「苦手」の状態を克服しましょう。

始めは教科書の基本例題を解くところから始めましょう!

つまずきポイントとアドバイス

ここでは、それぞれの学年で「分からない」という状態に陥りやすいポイントと、そうなった場合の解決策を解説していきます。

既に「分からない」状態になり始めている方は早めに対策をしていきましょう!

単元の繋がりは上記の「数学の全体像を知る」に記載してあります。

どこから復習すべきかを確認しましょう!

一年生のつまずきポイント

中学一年生のつまずきポイントは負の数(マイナス)や文字式になります。

これらは一見難しくなっている様に見えます。

しかし、よく見てみると計算内容としては小学校で習った内容とあまり変わりません。

正負の数や自然数については、

【正負の数】正の数・負の数~整数と自然数~を解説【中1数学】

こちらでも解説しているので、ぜひ見てみてください!

また、公式LINEに追加すると他の単元の解説や相談・基礎力アップのための問題集などもゲットすることができます!

追加者限定特典になるので、興味のある人は公式LINEに追加してみてください!

二年生のつまずきポイント

中学二年生のつまずきポイントは一次関数、連立方程式になります。

これらの内容でつまずいてしまった方は、一年生の内容を復習するようにしましょう。

また、図形の証明などを解くときの文章の組み立てが苦手だという方は、模範解答をみてパターンを学びましょう!

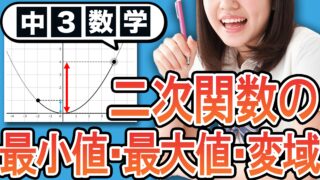

三年生のつまずきポイント

中学三年生のつまずきポイントは二次関数や三平方の定理です。

三年生の内容を理解するには、一二年生の内容を理解していることが絶対に必要になります。

また、三年生は受験も控えていますよね。

つまずいている単元は早い時期に一二年生の範囲から復習をして苦手分野を潰しておきましょう!

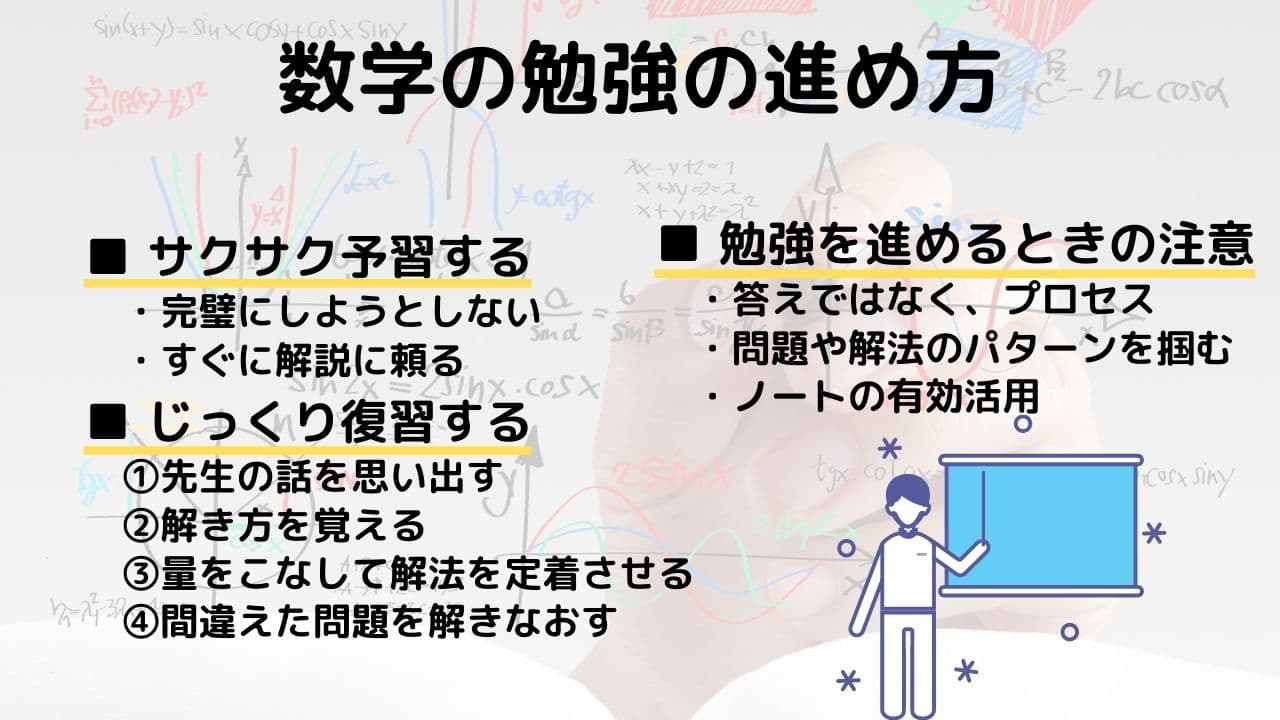

数学の勉強の進め方

ここからは数学の勉強の進め方について解説していきます。

やることは大きく分けて「予習」と「復習」になります。

そんなに勉強出来ないという方は「復習」の方を優先してください。

これから紹介する方法は大学受験まで使える内容になっています。

ぜひ試してみてください!

さくさくと予習する!

予習をすることでルールや概念の理解が速くなります。

そして、空いた時間を問題演習に使えるため、安定して高得点をとるということが可能になります。

効果的な予習のやり方のポイントは2つあります。

以下の2つに気を付けて予習を進めましょう!

完璧にやろうとしない

一つ目のポイントは、完璧になるまでやろうとしないことです。

人間は頑張りすぎると「頑張ったから休んでもいいか」という気持ちがうまれてきます。

結果として、やる気が戻るまでに長い時間休んでしまうため頑張りすぎることは逆効果になります。

少しずつで良いので、長く続けて習慣にすることを目指しましょう!

分からなかったらすぐに解説に頼る

予習をするということは、まだ習っていない範囲を自分で学習するということです。

当然、分からないことだらけになります。

知らないことをずっと考えているとモチベーションもだんだんと下がってきてしまいます。

予習は分からないところを先に探しに行くという意識をもってやることが大切です。分からないな」と思ったらすぐに解説を見てしまいましょう!

解説を見ても分からない部分も出てくると思います。その部分を授業で確認するようにしましょう!

また、予習したい内容を公式LINEで送ってもらえれば、Laf先生から解説動画+基礎問題集をプレゼントします!

じっくりと復習する!

ここでは効果的な復習のやり方と、その手順を細かく解説してきます。

誰でも自分のレベルに合わせて実践できるようになっています。

ぜひ参考にしてみてください!

①先生の話を思い出す

授業で先生が話す内容は、ルールや概念と言った根本的な部分が多いと思います。

悪く言えば、教科書的にフワッと教えられるだけなので「よくわからない」ということも起こりがちです。

これらを理解していないと、解き方だけを覚えても問題の形が少し変わっただけで全く解けなくなってしまうことがあります。

先生の話を思い出しながら理解を深めていきましょう!

先生の話を覚えている間に復習を始めることが重要です。

②解き方を覚える

ルールや概念など根本的な部分の理解ができたら、その単元で出題される問題のパターンや問題の解き方を覚えましょう。

解き方に関しては暗記科目の要領で覚えていくことをオススメします。

「数学は考える科目。丸暗記ではダメだ」という意見がありますが、解き方を知っていているからこそ、どの解き方で解くかを考えることが出来ます。

はじめの段階では解き方をしっかり覚えていきましょう。

③量をこなして解き方を身につける

基本的な解き方を「覚える」ことが出来たら、次はその解き方を「使う」ことを演習問題を通じて身につけていきましょう。

ここで重要なことは、量をたくさんこなすことです。

そうすることで、解き方を思いつくスピードが上がり、どんな問題が出ても対応できるようになります。

基礎問題からひたすら解いていきましょう。

間違えた問題は「なぜ間違えたか」を確認し、後で解きなおしが出来るように印をつけておきましょう。

④間違いを解きなおす

問題演習が一通り終わったら、印をしてあった間違えた問題を解きなおしていきましょう。

次に似たような問題が出たとしても確実に解けるようにしておくと、後々苦手な範囲にならずにすみます。

⑤ケアレスミスを減らす

間違えた問題を解きなおすことまで終わったら、残りは応用問題を解いていくことと、計算ミスを減らすことに焦点を当てましょう!

解き方はあっているのに、最後の最後で間違えたというミスは気を抜くと誰でもやってしまいがちです。

このミス一番もったいないので、出来る限り減らす努力をしましょう。

応用問題も演習問題と同じように解く

⇩

ミスした問題はミスの原因を探す

⇩

解きなおす

というやり方で進めましょう。

解ける問題を一つ一つ増やしていくことが大切です。

勉強を進めるときの注意点

同じように勉強を進めていても、その進め方によって成績が変わってくることがあります。

勉強の成果を十分に発揮するためにも以下のことに注意していきましょう。

答えではなく、解き方があっているかを気にする

「たまたま書いた数字があっていた。途中の計算は間違えていたけれど、偶然答えの数字が一致した」というラッキーがたまに発生します。

ここで、「合っていたから見直す必要ないや」となってはいけません。

解き方が分かっていないため、次に同じような問題が出てきたとき同じように正解できる確率が低いからです。

数学に限らず、「なぜその答えになるのか」を友達に説明できるくらいの理解度を目指しましょう!

実際に友達に説明すると、自分の理解度を客観的に知ることができ、友達にも信頼されるのでおすすめです!

問題や解法のパターンを掴む

数学は「解き方は同じで数字だけが違う」という問題が多い科目です。

問題や解法のパターンを身に着けてしまえば、「あぁ、このパターンね」という風に見てすぐに回答し始めることが出来ます。

パターンを掴むのに大切なことは問題をたくさん解くことです。

簡単なものでも、解けば解くほど正解にたどり着くのが早くなります!

ノートを有効活用する

計算を進めていくうえでノートの使い方を気を付けるだけで、かなり計算がしやすくなりミスも減らすことが出来ます。

ノートを取るときのポイントは三つです。

・もったいぶらずに余白をとって書くこと。

・細かい解説を書き込まないこと

・きれいにまとめる必要はない

数学のノートは数字ばかりになります。

余白がなく、つめつめで書いているとどこの式の数字なのかが分からなくなってしまい、計算ミスするはめになってしまいます。

広めに余白を取って大きく書くようにすれば余計な計算ミスも減らすことが出来るでしょう!

また、細かい解説はノートに書き込む必要はありません。

細かい解説は教科書やメインで使う参考書に書くようにしましょう!

後で見直すときも、どこに探している情報が書いてあるか見つけるのに時間がかかりません。

数学のノートは理科や社会とは違い、見直しに時間をかけなくても大丈夫です。

理科や社会は覚えるために何度も同じことを見直す必要がありますが、数学は問題を解くことに焦点を当てた方が点数が伸びるからです。

解き方を見直したくなった場合は、ノートではなく教科書や参考書を使いましょう。

さき程述べた通り、解き方のポイントも一緒に見ることが出来ます。

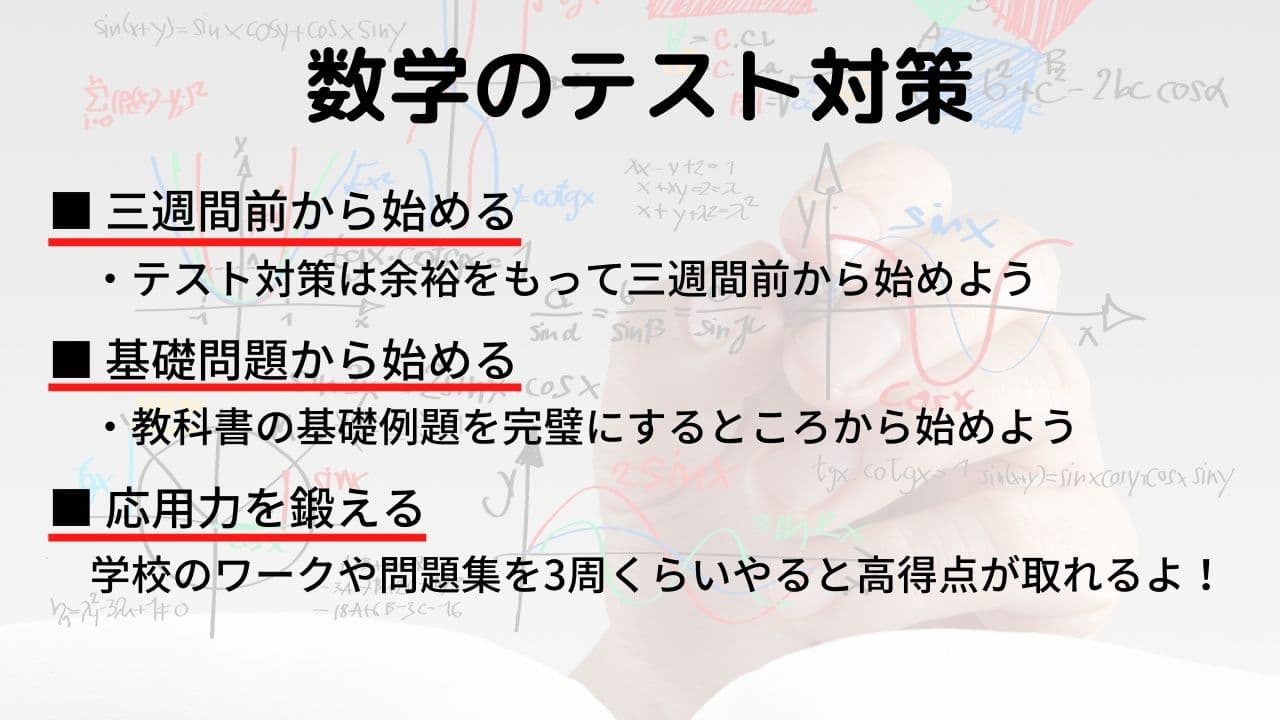

得点を上げるテスト対策

ここからは数学のテスト前の勉強方法について解説していきます。

進め方は基本的に変わりませんが、短期的に結果を出すためにテスト前の勉強で気を付けるべきポイントをご紹介していきます。

これからテストだという方は是非参考にしてみてください!

三週間前から対策を始める

テスト勉強はいつから始めればいいのかという質問を多くいただきますが、常に復習をして万全の体制でいられることがベストです。

しかし、それはかなり難しいことなので、テストを意識した勉強を始めるのは三週間前からが良いでしょう!

三週間前から始めることが出来れば高得点を狙うことが出来ます。

基礎問題から始める

三週間のテスト勉強では「なに」をすればいいのかという質問も多くいただきます。

これに対する回答は、教科書に載っている基本例題を完ぺきに解けるようにすることから始めましょう!

これらの問題が自分一人で解けるようになる、友達に解き方を説明できるようになるだけで、先生のテストの作り方にもよりますが50-60点は取れるようになるでしょう。

まずは基本の解き方を覚えていくことが大切です。

応用力を鍛える

基本の解き方が身についてきたら、問題集やワークを解いていくようにしましょう。

基本が理解できているとスムーズに進めることが出来ると思います。

間違えた問題があっても、間違えたことは気にする必要はありません。

「なぜ間違えたのか」を確認して次から同じミスをしないように説き進めていきましょう!

テストで出題される範囲のワークや問題集を3周することを目標に計画を立てると良いでしょう。

3周してテストに臨むとかなりの高得点が期待できます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は成果につなげるための数学の勉強法について解説しました。

数学が苦手だという方も、あきらめず基本から始めて苦手を克服していってください!

数学は高校、大学で必ず役に立つ日が来ます。

コツコツと頑張っていきましょう!

コメント一覧