テストの点数が低くて焦ってませんか?

こんにちは!Laf先生です。

学校のテストや模試の点数が低いと

「このままで受験に合格するかな」

「自分って本当に勉強ができないな」

と不安になったり、悲しくなったりしてませんか?

安心してください!

この記事ではテストが低かった人に対して怒鳴りつけるようなことはしません。

むしろ、点数が低かったことを前向きにとらえることができ、次からがんばろう、と思える内容となってます。

とは言っても、テストはとても重要ですので、

この記事の内容をしっかり理解して、次回のテストに挑みましょう!!

そもそもテスト前日なのに勉強が捗っていないという方はこちらの記事もご覧ください!

気持ちをコントロールして前向きになる

テストの点数が低いと、気持ちが落ち込みますよね。

- 「目標にしている点数にとどかなかった」

- 「あれだけ勉強したのに思ったより点数が上がらなかった」

- 「このままだと志望校に受からない」

- 「点数が低くて親や先生に色々言われる」

- 「自分より勉強してなさそうなのに点数高い友人がいる」

などなど様々な理由で、暗い気持ちになってしまうことが多いのではないかと思います。

こんな時は、点数を上げるためにどうすればいいか云々の前に、まずはそうした「気持ち」としっかり向き合いましょう。

ここでは、自分の気持ちと向き合い、次への力にしていくための考え方と手順を解説します。

落ち込んでもいい!

みなさん、落ち込みたかったら落ち込みましょう。落ち込むことは悪いことではありません。

もしかしたらあなたの周りには、

- 「落ち込む時間なんて無意味」

- 「落ち込んでる暇があったら何かしろ」

そんなことを言う方がいるかもしれません。

しかし、「落ち込むことそのもの」は何も悪くはありません。

むしろ、それはとても大切なことです。

自分の気持ちに正直になることは、自分を認めてあげているということです。

自分に嘘をつかず事実を受け入れられているということです。

もし、「落ち込むことは弱いこと」というようなイメージを持っていたら、それは大きな間違いです。

辛い気持ちを自分のものとしてちゃんと感じようとしている、「とても強いこと」です。

自信をなくす必要は全くありません。

ただし、いつまでも落ち込んでいるのは良くありません。

ずっとそうしていても、何も変わりませんから。

自分を認められる強さがあるなら、次に踏み出す強さもあるはずです。

落ち込んだら、すぐに前を向きましょう。

と言っても、いったいどれくらい落ち込んでいると落ち込みすぎで、どのタイミングで前を向けばいいのかってよくわかりませんよね。

そこで、「落ち込んでいい時間」を決めましょう。

「気持ち」という内的なものは扱いがなかなか難しいものです。

そのため、外的なもので強制的に切り替えるように仕掛けておくことが大切になります。

自分で決めたその時間を使ったら、もしくはその時間になったら、「落ち込むのはここまで」と一区切りをつけられるように決め事にしておくのが、気持ちと折り合いをつける有効な手と言えましょう。

例えば、

① 「何分、何時間、何日」など、落ち込むことに使う時間を具体的に決める。

この設定時間は自分と相談して決めてください。

ただし、あまり長くしすぎると意味がありません。

無理のない程度に気持ちを切り替えられそうな最適な時間を、試行錯誤しながら見つけていきましょう。

② 落ちこむことをやめる特定の時刻を具体的に決める。

これは、予定が詰まっている時などに有効でしょう。

基本は時間あたりで決めた方が自分の体にルーティーンとして染み込ませることができるのでオススメできます

しかし、あらかじめ予定が決まっていたらそうも言っていられない場合があると思います。

そういう時は、より確実に気持ちを切り替えられるように、頭の中で意識として、「この時刻になったら(次の予定が始まる時間になったら)、切り替える」というようなことを持っておくと良いでしょう。

高校受験も近づき志望校に合格できるか心配だという方はこちらの記事もご確認ください!

自分の気持ちを高める考え方を見つけよう

自分の「落ち込む」気持ちと折り合いをつけられたら、今度は気持ちを高める工夫をしましょう。

「落ち込み」から切り替えたことで気持ちがマイナスからゼロになりました。

それだけではまだプラスにはなっていません。

そこで、自分なりの気持ちを高める方法を確立しましょう。

ここでいくつかご紹介するので、それをそのまま試してみても良いですし、それらを参考に自分独自のものを考えて試してみても構いません。

① ご褒美を設定する

自分がご褒美だと思えるものを何か設定をします。

自分なりの勉強の基準をクリアできたらそれを得られるようにするのが一つの手でしょう。

好きなものが得られると思えば、モチベーションが上がりますよね。

しかし、これは逆に言えばご褒美がなければ自分を動かせない状態にするということもあります。

あまりオススメ度は高くありませんが有効な手段の1つではあります。

② 逆転勝利のシナリオを描く

テストの点数が悪く目標に届かなかった自分。成績の順位も低く出てしまった自分。

そんな自分が、次のテストで大逆転を果たし、点数は最高峰に、順位も先頭集団に躍り出て周囲を驚かす。

こういうことを想像すると、なんだか力が湧いてきませんか?

③ ライバルを作る

①や②は主に1人でできることですが、1人の意志の力というのは残念ながら弱いものです。

そこで、周りを巻き込んでしまうというのも非常に有効な手です。

仲の良い友人でも良し、学年1位の人と友達になって彼/彼女に勝負を吹っかけるのも良し。

明確にライバルがいる方が、人は力を出しやすい場合が多いです。

積極的に関わっていくと良いでしょう。

④ 天才と思える何かを探す

最後は変り種ですが、個人的に是非オススメしたい方法です。

突然ですが、自分が何かの天才だったらと想像すると、なんか楽しい気分になりませんか?

そう、その気持ちです。

たとえ今できないことでも、「自分ができること」を想像すると、人は気分が高まるものです。

それを活用しましょう。

具体的には、自分はもしかしたら「逆転勝利の天才」なんじゃないかと想像したりするのです。

確かに1度目や2度目の勝負では負けてしまいます。

ですが、それまでの負けを糧に必ず3度目は勝つ力がある天才なんじゃないかと。

真実はどうでも良いのです。そんな力があるかどうかはわかりません。

大切なのは予感です。

そして、予感から感じるワクワクした気持ちです。

その目の前の気持ちを大切にすれば、予感の方向へ自分を歩ませることができ、気づいたら想像が現実になっている。

そういうものです。

歩き出す前から真実を考えてはいけません。

それはあまり意味がないことです。

だから、想像したら一歩踏み出しましょう。

あなたの世界はそこから変わり始めます。

⑤気持ちを高める考え方を見つけられない場合

気持ちの高め方を見つけられない人もいると思います。

そんな方はぜひ家庭教師を利用すると良いでしょう。

家庭教師は主に

- プロの家庭教師

- 現役大学生の家庭教師

の二種類に分類できますが、ここでは大学生の家庭教師がおすすめと言えるでしょう。

大学生の家庭教師は、生徒を指導する教師である一方で、受験を乗り越えた勉強の先輩とも言えます。

生徒にとって年も近く、勉強の相談もしやすいです。

大学生の家庭教師に、「気持ちが下がったときに、どうやって気持ちを高めたか」を聞いて参考にするのもよいでしょう。

自分で自分の気持ちを高めるのは難しい!

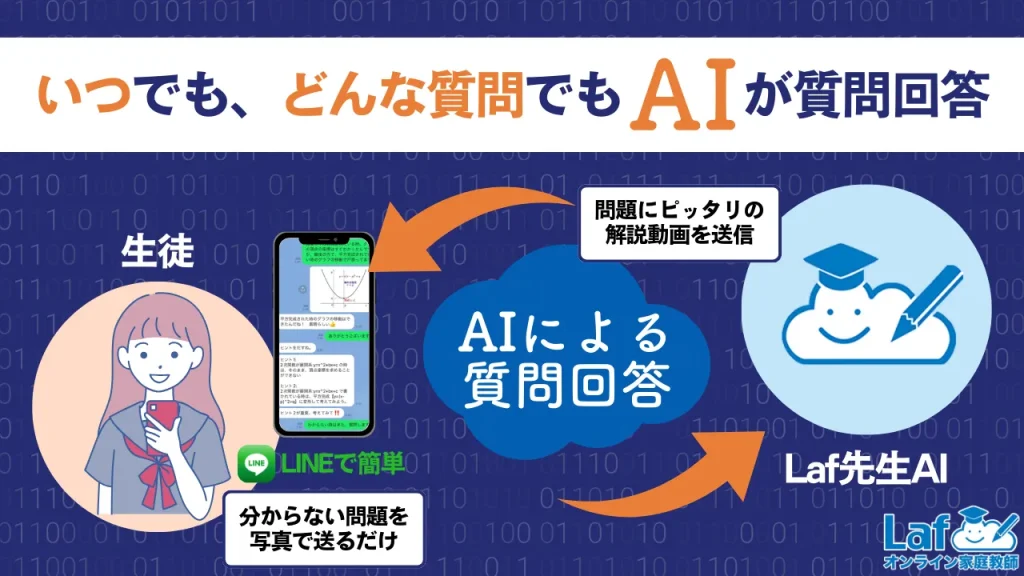

そうなんです!オンライン家庭教師のLafでは、早慶国公立以上の経歴を持つ講師が勉強の先輩として丁寧に指導してくれます。

指導が無い日でも公式LINEを追加すれば、無料で勉強の質問や相談をすることができるので、より家庭学習が充実します!

オンライン家庭教師のLaf先生は、完全

オンライン家庭教師のLaf先生は、完全マンツーマンで高校受験対策や英検対策

に特化しています!

◆45分×週2回の高頻度×低価格指導で

勉強のやる気が1週間ずっと持続!

◆オンライン自習室を利用して、

指導が無い日もモチベーションキープ!

◆映像授業も充実しているので、

映像授業×指導で苦手な内容も克服!

◆公式LINEを利用すれば、

いつでも勉強の質問ができて心強い!

オンライン家庭教師を利用して

家庭学習の習慣を身に着けよう!

意志や行動を言葉にする

ここまでで、マイナスに落ち込んだ気持ちをプラスへと持っていくことができましたか?

できていなかったとしても大丈夫です。

気持ちを扱うことは本来非常に難しいことなので、徐々に慣れていけば良いです。

そして、ここまでで気持ちを高めることができたとしても、「気持ちと向き合う」ことは完成していません。

理由は、この項目に書いてありますね。

そう、自分の意志や行動を「言葉」という形にしていないからです。

- 「落ち込むのは、○○分だけ」

- 「逆転勝利の天才になる」

こういった意志や行動を決めても、思っているだけでは未完成です。

どんなに強い想いや決意も、思っただけでは力として弱いです。

それは知らず知らずに自分の意識から遠のき、時間の経過とともに存在感は薄れていきます。

やがて、日常で触れる千万無量の大小様々な思いや欲求の中に埋没していくでしょう。

そうならないためにはどうするか?

言葉として形にすることです。

形にして、見えるようにしましょう。

そうして、常に自分の意識の中で強い存在感として維持するのです。

媒体はなんでも構いません。

メモ帳でも、A4の紙でも、模造紙でも、スマホのメモ帳でも良いです。

大事なのは、2つ。

- 目立つこと。

- 目にする回数が多いこと。

この2つのポイントが担保されているのであればどの媒体でも構いません。

しかし、やはりオススメするのは、

- より大きく

- より目立ち

- より接触頻度が高い

ものにすることです。

こういうのはオーバーにやるくらいがちょうど良いです。

自分の部屋があれば、模造紙などに意志や行動を書いて、「バーン」と貼っておくのが良いですし。

トイレに紙を貼っておくというのも接触頻度が高くなるためおすすめです。

もし恥をかき捨てることができれば、科目のノートの表紙や裏面に、意志や行動を書いた紙をできる限り大きいサイズで貼り付けておくことも良いでしょう。

もちろん、強制はしません。

それぞれに合ったスタイルでやっていただければと思います。

目的を忘れないことだけ注意してもらえれば大丈夫です。

その形にした言葉を見て、「辛かったけど自分は次の勝負にこういう気持ちで臨んでいくんだ」という想いを思い出すことが目的です。

落ち込みを否定せずに認めてあげて、その気持ちに自分から別れを告げましょう。

次へ歩くために気持ちを高めて、歩いている中で初心からここまでに至った気持ちを思い出す。

それができて初めて、「気持ちと向き合えた」と言えます。

ここまではまさに自分との勝負ですので、ぜひ、頑張ってみてください!

自分だけでは難しいと思う方へ、ぜひ家庭教師を活用しましょう!

自分で自分の気持ちをコントロールする、これは一人ではかなり難しいです!

オンライン家庭教師のLafでは、勉強を教えるだけではなく、勉強のやり方や気持ちの持ち方についても、早慶国公立以上の経歴を持つ講師が指導してくれます。

無料体験も受け付けていますので今すぐお申し込みを!

オンライン家庭教師のLaf先生は、完全

オンライン家庭教師のLaf先生は、完全マンツーマンで高校受験対策や英検対策

に特化しています!

◆45分×週2回の高頻度×低価格指導で

勉強のやる気が1週間ずっと持続!

◆オンライン自習室を利用して、

指導が無い日もモチベーションキープ!

◆映像授業も充実しているので、

映像授業×指導で苦手な内容も克服!

◆公式LINEを利用すれば、

いつでも勉強の質問ができて心強い!

オンライン家庭教師を利用して

家庭学習の習慣を身に着けよう!

■ 落ち込んでもいい

落ち込んでいい時間を決める。

それ以降は落ち込まない。

■ 気持ちの高め方を知る

- 自分へのご褒美を設定する

- 逆転勝利のシナリオを描く etc.

■ 意志や行動を言葉にする

目立つように書く

目にするところに設置

必ず点数が上がる勉強法

さて、「気持ちと向き合う」ことができたら、次は点数を上げるための勉強法を理解する必要があります。

ここでは、勉強をする上で

重要な5つの考え方・行動

についてお伝えします。

もしかしたら、これまで盲点だったと感じることが多くあるかも知れません。

ぜひ、ご自身の勉強に取り入れてみてください!それではいきます。

特定の教科や実力テストの点数の上げ方を知りたい方はこちらの記事もご確認ください!

①実質の勉強量を増やす

いきなり、めちゃくちゃ当たり前かつ根性論持ってきたやん、と思う方もいるでしょう。

しかし、少し待ってください。

ここでお伝えしたい「”勉強量”を増やす」とは、きっと今までイメージていたような根性論的な意味とは少し違います。

確かに、単純に勉強時間を増やすことは鉄則であることは変わりません。

しかし、そもそも「勉強時間をプラスで多くとることができないんだ」という方もいることでしょう。

でも安心してください。

ここでお伝えしたいのは、

「自分が思っているより”勉強量”が少ない可能性が高い」

ということです。

どういうことか?

例えば、机に向かった時間を「勉強時間」とカウントしている方は多いと思います。

その勉強時間の中で、「どれくらいの質」で勉強できていたでしょうか。

- ながら勉強してしまっていたり

- 集中していない状態で取り組んでいたり

するのではないでしょうか?

そもそも机に向かっただけで「実際に勉強に手をつけていない時間が多かった」ということもあるのではないでしょうか。

もし思い当たる節があるのであれば、それを差し引いた ” 勉強量 ” がどれくらいか、実質の勉強時間を計算してみることをお勧めします。

そしたら意外と、今までの自分の勉強時間が少なかったりします。

それを認識し、質を担保できた実質の勉強時間を増やすことを心がけましょう。

具体的には、

- 机に余計なものを置かない

- 携帯は離しておく

- 時間を決めて、タイマーを測るなどして制限を設ける

といったことが挙げられます。

心がけることは小さなことですが、効果は大きいので、ぜひ試してみてください。

②問題を思考して解く

もしかしたらショッキングに感じる人もいるかもしれませんが、

自分たちが思っているより、実際には自分たちは思考している時間は多くないし、できていません。

自分は1日の中で最大限に「思考している」と自信がある方は別として、多くの場合は「思考している」時間は多くないので、これをまず認識しておきましょう。

そして、

「思考すること」が習慣化していない人は、勉強で問題を解く時なども思考していない可能性が高いです。

思考できていない状態とは、「自分の中にある知識の有無だけで問題に当たっている状態」と言うことができます。

例えば、知識でわかる問題は答えを書くことができるが、初見でわからないと思った問題をその時点で諦めて答えを見る、というような勉強をしている状態が挙げられます。

こういった状態の人は、「知識を思い出す」と「知識を記憶する」ということはしています。

しかし、「考える」ということはしていません。

このような勉強法では時間を重ねたからといって「思考している」もっと言えば、「頭を使った」とは必ずしも言えないのです。

一方で、思考している状態とは、「その時点で自分が持っている知識を活用して、物事の関係性などから解を推測(推論)している状態」と言うことができます。

例えば、歴史系の問題で、「ある年に誰々が起こした事件の名称を答えよ」といったような問題があったとします。

その際に、純粋にそれを暗記していなかったからとそこで諦めるのではなく、自分が覚えてる知識を元に関連性を追うことで自分の”思考”を徐々に広げていくのです。

- 「近い年ではどういう事件があったか?」

- 「どういう時代背景でどういう情勢となっていたか?」

- 「誰々は主にどういうことをしてた人だっけ?」

などのように知っている知識から考え出します。

確かに、そこでその問題で問われている回答にたどり着くことは難しいでしょう。

しかし、勉強で問題を解くということは、当然ですがテストとは違います。

その場で正解を出さなければいけないというわけではありません。

その「わからない問題」をきっかけに、自分なりに思考する。

これまで断片的だった知識と知識をつなぎ合わせることで、理解が深まり、勉強の目的は達成されます。

勉強はあくまで、正解を覚えたり、正解をその場で出すことが目的でありません。

その勉強の対象の理解を深めることが本当の目的です。

理解を深めることができれば、知識は理解の文脈の中に自然と埋め込まれ、容易に忘れるということはなくなります。

そして、発展問題のような、少し応用が利いた問題にも答えることができる可能性も上がります。

そのため、ぜひ思考する癖を身につけてください。

ただ、「考えることができていない人は、考えられるようにしましょう」と言われても、

どうすればいいのかイマイチわかりませんよね。

そこで、参考までに思考するためのヒントをお伝えしておきます。

- 頭の中ではなく、書きながら考える

- 自分なりの問いを立てる

- 何がわからないのかの疑問点を明確にする

- 表を書いて、知識として持っている情報を整理する

- 図を書いて、関係性を整理する

などなどです。

上記のものは、その順番ですると考えやすいため番号を振っているので、ぜひ一度試してみてください!

③問題を解いた後の復習を必ずする(最も重要)

「復習」

この2文字に対してどういうイメージを持っていますか?

「復習」に対して

- 勉強のおまけ

- プラスアルファのようなもの

というイメージを持ってはいませんか?

それは大きな間違いです。

これは ” 重要 ” というような言葉で伝えきれず、表現しきれないほど非常に重要なものです。

復習をしなければ、勉強という営みは完成しないと言い切って良いほどです。

復習まで含めて勉強です。

遠足で例えてみましょう。

遠足においては、「家に帰るまでが遠足」というフレーズが有名ですね。

それに復習を当てはめると、遠足に行って家に帰ってこれていないのと同じです。

これって、やばくないですか?

勉強において復習をしないということは、それくらい道半ばで、未完成で、不完全な状態です。

そのある種の ” 気持ち悪さ ” という感覚を肌で感じられるようにしておくと良いでしょう。

なぜ復習が大事なのかというと、単純に知識に再び接触することで、記憶に残しやすくするためというのがあります。

しかし、復習の最も重要な意義は

- 「自分が理解/記憶しているところ」

- 「理解/記憶していないところ」

を明確にし「理解/記憶していないところ」の補強ができるところにあります。

それをすることで、知識同士が繋がり、さらに強固な理解と記憶になります。

復習なしの1度だけの勉強がいかに知識として脆いものなのかはイメージしていただけたと思います。

ぜひ、復習をしましょう。

④適切な目標設定と計画化

さて、ここにきてようやく

- 目標設定

- 計画

の話になります。

勉強の指南でよく最初に言われるのが目標設定や計画化の話だと思います。

しかし、ここまでだけでも、勉強に対する捉え方のイメージはだいぶ変わってきたのではないでしょうか?

- 机に向かっている時間がそのまま勉強時間になっているとは限らない。

- 問題を解いているからといって思考しているとは限らない。

- 復習をしなければ勉強は完成しない。

そういうことを理解する前に目標設定や計画化をしても、上手く活かせないことが多いです。

では早速ですが、「適切な目標を立てる」とは何かについてお伝えします。

「無理な目標は立てるな」と言われたことがあるかもしれません。

しかしそれは、「無理に高い点数を立てるな」と言うことでありません。

高い点数を目標に立てたら、それが達成可能となる計画を作りましょう。

実行に落とすことができるのであれば問題ありません。

もちろん、現状と目標の間に乖離があればあるほどその難易度は高まることは言わずもがなでしょう。

しかし、難易度が高いからといって最初から低い目標に下げる道理もありません。

自分にその気持ちがあるのであれば、高い目標を立てても大丈夫です。

ただし、その目標を立てたからには、それを確実に達成できるように計画を練りましょう。

それは何も自分一人だけで立てる必要はありません。

学校の先生や塾の先生、参考書、友人、家族など、周りにいる人にぜひ頼りましょう。

むしろそうした方が、より練度の高い計画を作ることができます。

計画に囚われてはいけませんが、最初に計画を立てることでその後の自分の勉強への姿勢や達成度を確認できる足場にすることができます。

計画を上手く”利用”しましょう。

⑤勉強の認識を改める

「間違えることは悪いことではない」

これをぜひ、心に留めてほしいと思います。

「間違えること」に対して良いイメージを持っている人は多くないでしょう。

しかし、「間違えることそのもの」は何も悪いことではありません。

「間違えることそのもの」に対して怒ったり悪いことであると言ってくる大人がいたら無視しましょう。

間違えることは悪いことではありません。

むしろ、それは普通のことです。

最初から何も間違えずにいることができる人などいません。

誰でも必ず間違えます。

どんなに点数が良いあの人も、どこかで何かを間違えています。

もし、何も間違えの経験をせずに生きている人がいるとしたら、それは本物の天才?でしょう。

だから、間違えることに対して苦手意識をぜひ持たないでください。

その間違いから、あなたの成長は始まります。

そう、「間違い」は「始まり」であるだけです。

成長の始まりです。

勉強においては、理解の始まりと言えます。

それは「行き止まり」ではありません。

ぜひその「始まり」を受け入れて、前や上を向いてみてください。

しかし、「同じ間違いを繰り返すこと」はよくありません。

もしこれをしてしまっていたら、大いに反省してください。

同じ間違いを繰り返すということは、必ず何か原因があるはずです。

それを特定し、同じ場所で足踏みしている状態から抜け出しましょう。

それも計画化の際と同じで、一人でやる必要性はありません。

周りの人に頼って、解決の糸口を探してください。

間違えることそのものは悪くない。

間違いは始まり。

これだけ、覚えてもらえれば幸いです。

「計画を立てる」のは一人では難しくない?

一人で計画を立てるのは難しいですよね。

オンライン家庭教師のLafでは、勉強を教えるだけではなく、計画の立て方、目標の決め方についても、早慶国公立以上の経歴を持つ講師が指導してくれます。

無料体験も受け付けていますので今すぐお申し込みを!

オンライン家庭教師のLaf先生は、完全

オンライン家庭教師のLaf先生は、完全マンツーマンで高校受験対策や英検対策

に特化しています!

◆45分×週2回の高頻度×低価格指導で

勉強のやる気が1週間ずっと持続!

◆オンライン自習室を利用して、

指導が無い日もモチベーションキープ!

◆映像授業も充実しているので、

映像授業×指導で苦手な内容も克服!

◆公式LINEを利用すれば、

いつでも勉強の質問ができて心強い!

オンライン家庭教師を利用して

家庭学習の習慣を身に着けよう!

■ 実質の勉強量を増やす

■ 問題を思考して解く

■ 復習を必ずする

■ 適切な目標設定と計画化

■ 勉強の認識を改める

実際に何する?テストで良い点数を取るために実践したい3つのこと

ここまでの説明で

- 自分の気持ちと向き合い、次への力にしていくための考え方

- 点数を上げるための考え方・姿勢・行動

について理解していただけたかと思います。

気持ちのコントロールの仕方や勉強量を増やすこと、復習の大切さがわかったところで、

最後は点数を上げるためには実際に何をする必要があるのか、説明していきます。

以下で説明することをぜひ実践して、テストで良い点を取りましょう!

①定期テスト/模試の復習をする

先ほども説明しましたが、復習はとても重要です。

返却されたテストの点数を変えることはできませんが、それを上手に活用すれば次回のテストの点を必ず上げることができるでしょう。

テストで解けなかった問題が多いほど、そのテストを復習して得られる学習の効果はとても大きいです。

「ピンチはチャンス」という言葉がありますが、テストの復習とはまさにそのことです。

それでは、テストの復習方法の3ステップを簡単に紹介していきます!!

復習の方法を理解して、すぐに実践してみましょう。

【STEP1】「解けたか」ではなく「理解していたか」を確認する

まずはテストの問題をもう一度見直し、「解けているか」ではなく「問題を理解していたのか」を区別する必要があります。

例えば、4つの選択肢a,b,c,dがある問題があって、「aとbは間違いだ」と分かったが、cとdのどっちが正解なのかわからず、時間もなかったので、とりあえずcを選んだら正解していた

という場合があります。

この場合、問題には正解しているけど、問題を理解していたとは言えませんよね。

つまり、テストの復習をする際は「解けたか」ではなく「理解していたか」を確認し、自分には何ができなくて、何ができるのかをしっかり把握することが大切です。

もちろん、理解していなかった問題は、

- 教科書や参考書を使って調べる

- 先生や友人に聞く

- 塾や家庭教師に聞く

などをして解決しましょう。

テストの復習であれば、教科書や参考書を使って自分で調べるのがおすすめです。

しかし、「理解していない問題」を後から探すのは面倒ですよね。

なので、筆者は問題を解いているときに、

- 4つの選択肢がある問題で「2択には絞れたけど、自信が無いな」と思った問題には△

- 「全くわからない」と思った問題には☆

というようにマークをつけていました。こうするとテストが返ってきたときに便利ですので参考にしてみてください!

【STEP2】 理解していない問題を解き直して理解度を上げる

【STEP1】で「理解していない問題」を見つけ、解決することができたら、いよいよ解き直しです!

解き直しをする際は、「テスト解き直し用ノート」を用意することをおすすめします。

さらに言えば、そのノートを各教科ごとに用意することが好ましいです。

やることはその名の通りテストの問題を、用意した「テスト解き直し用ノート」に解いていくだけです。

ここで、テスト問題をコピーし、大門ごとに切り取ってノートに貼ることをおすすめします。

そうすると、ノートを見返した時にも復習がしやすくなります。

解き直しをする前に、教科書やノートなどを見て公式を覚え直してから、テストの問題をもう一度解くということです。

この時、すでに解答が分かっていても、もう一度解いていくことで問題を解く過程や知識を定着させることができます。

ただ、また間違えてしまうこともあると思います。

できていない問題は繰り返し解く必要があるため、必ず正解できたかどうか、丸付けをして、できなかった問題には印を付けておきましょう。

【STEP3】 全ての問題を理解できている状態にする

やり直しでも間違えた問題は、理解できるようになるまで何度も解き、最終的に全ての問題を理解できている状態を目指します。

何度も間違えてしまう理由が分からない時や、1人では解けない問題は、先生や友達、塾や家庭教師に聞いて解決しましょう。

間違えた問題を理解しないまま放置するのは絶対に避けましょう。

次の学期を迎えたり、進級したりすると、学ぶ内容も難しくなっていきます。もし初歩的な段階でつまづいていると、授業についていけなくなる可能性もあります。

テストが終わったからと言って放置するのではなく、終わったテストだからこそ、しっかりと復習して学力アップにつなげましょう。

ここまで、テストの復習の方法について説明してきましたが

最初からこの復習の作業を自分一人で出来ますか?

- テスト終わったらその解放感で遊んでしまう

- 返されたテストがどこにあるかもわからない

という人、もしくは

- 一人でできるか不安

- サポートしてくれる人が欲しい

という人は

家庭教師を利用することをおすすめします。

学校の先生は生徒一人一人に対応してくれませんし、塾の先生も同様に対応してくれない場合が多いです。

しかし、家庭教師であれば、生徒一人に対して講師も一人なので

マンツーマンで生徒にあわせた指導を行うことができます。

生徒が「テストの復習をしたい」と一言いうだけで、家庭教師は全力でそのサポートをしてくれるでしょう。

②毎日の授業の予習と復習をする

テストで良い点数を取るためには、毎日の予習と復習が必要になってきます。

周りの友達を見ればわかるように、成績の良い子は予習と復習をしっかりしています。

ここでは予習と復習のやり方について説明していきます。

予習のやり方

予習で重要なことは、授業を受ける前に「わかるところ」と「わからないところ」を把握することです。

やることは

- 次回の授業範囲の教科書を読む

- 次回の問題を解く

などをしておくことで、解決・理解すべき課題を見つけていきましょう。

例えば、英語であれば、次回の授業の英文を自分なりに訳し、分からない英単語は辞書などで意味を調べておくといった方法で予習をします。

予習の際には

- 分からない部分に下線や印を付ける

- 予習ノートを用意し、書き出しておく

などをしておくと良いでしょう。

予習の時間は、15~30分が目安です。

分からないことに時間をかけず、印だけをつけて次へと進みましょう。

予習をしておくと、自分が知りたいポイント(分からないところ)が把握できているので、授業がより有意義になり、内容の理解度を高めることができます。

「分かるところ」も授業を受ける中で正しく理解できているかを確認するようにしましょう。

復習のやり方

人は忘れっぽい動物なので、授業を聞いて内容を理解したと思っていても、数日後には忘れてしまいます。なので、復習が必要なのです。

復習をすることで、授業で理解できた内容をかくじつにするこができます。

復習をするのは一回だけではなく

- 授業を受けた日

- 授業を受けた数日後

の二回にわけて行うことで、理解度がぐんと高まります。

復習は、授業を聞いて理解できたことを確実にすることが目的です。

「授業当日」と「数日後」の2回に分け、理解度を確認しましょう。

授業当日まだ記憶が新しいので、授業の感覚が残っているうちに、教科書やノートを見ながらもう一度自分で問題を解き、できるか確認しましょう。

数日後の復習は、当日に復習した内容をしっかりと理解できているかを確認することが目的です。

実際に問題集などを解いて、正しく理解して文法や公式などが使えるかを確認するようにしましょう。

この数日後の復習をすることで、知識が定着しているかを確認でき、次のテストに向けた苦手の克服のきっかけにもなります。

授業があった週末などに15~30分程度の時間をかけ、自力で解けるか試す復習で、基礎力を高めましょう。

予習復習のやり方について説明してきましたが「予習復習が必要なのは知っているが、なかなかできない」という人も多いかと思います。

実際、これを一人で行うのは難しいです。

そんな方は家庭教師を利用すると良いと思います。

先ほども説明しましたが、家庭教師は、学校や塾とは違って、生徒に合わせたオリジナルのカリキュラムで指導をしてくれます。

「家庭学習の習慣が無く、予習復習もあまりできない」という生徒に対しても、親身にサポートしてくれます。

③小テストや課題に全力で取り組む

三つ目は、小テストや課題に対して全力で取り組むことです。

小テストは定期テストなどの大きなテスト前にどれだけ理解できているかを確認することができます。

しかし小テストや課題は範囲が狭いので、一夜漬けで高得点が取れたり、答えをうつしただけで課題を終わらせることも出来てしまいます。

それでは、自分が理解できているのかを判断できません。

一夜漬けの丸暗記や答えをうつしているだけでは、定期テストで点は取れません。

小テスト前には次の方法でしっかりと復習をしましょう。

小テストは、教科書や問題集、ワーク、学校で配られたプリントなどを使って用語を覚えたり、問題を解いたりして勉強します。

問題集などは一通り解き、間違えた問題を中心に何度も解いて、分からない問題を無くしていきましょう。

また、不明点や疑問点は先生や友達、家庭教師に相談することが重要です。

日にちが経つほど、授業の内容を忘れてしまいます。

教科書やワークの問題をやってみて、自分1人では解けない問題や疑問がある場合は、先生や友達、家庭教師などに質問をして解決しておきましょう。

テストで点数を取るには日々の努力が必要なんだ!!

毎日頑張るの難しいですよね。しかし「いつも三日坊主で勉強が続かない」という方も安心してください!!

オンライン家庭教師のLafを使えば、週に2回の指導があるので、次の指導まで3日も間が空きません。必ず三日坊主も改善させます!

無料体験も受け付けていますので今すぐお申し込みを!

オンライン家庭教師のLaf先生は、完全

オンライン家庭教師のLaf先生は、完全マンツーマンで高校受験対策や英検対策

に特化しています!

◆45分×週2回の高頻度×低価格指導で

勉強のやる気が1週間ずっと持続!

◆オンライン自習室を利用して、

指導が無い日もモチベーションキープ!

◆映像授業も充実しているので、

映像授業×指導で苦手な内容も克服!

◆公式LINEを利用すれば、

いつでも勉強の質問ができて心強い!

オンライン家庭教師を利用して

家庭学習の習慣を身に着けよう!

■ 定期テスト/模試の復習をする

- 「理解していたか」を確認する

- 理解していない問題を解き直す

- 全ての問題を理解している状態にする

■ 毎日の授業の予習と復習をする

- 予習のやり方

- 復習のやり方

■ 小テストや課題に全力で取り組む

まとめ

いかがでしたでしょうか?

テストの点数が低い時の対処法について、

- 「気持ちと向き合うこと」

- 「具体的な点数を向上のためのヒント」

という二つに分けてご紹介してきました。

「落ち込んでもいい」

「そのあとに気持ちを高めよう」

「それを強い力にするために形にしよう」

「実質的な勉強”量“を増やそう」

「勉強の中で意識的に”思考”するようにしよう」

「復習は必ずしよう」

「目標設定をしたら、それに見合う計画を作り、実行しよう」

「間違えることは始まり」

などについて解説してきました。

実際にテストで点数を上げるには、ここでご紹介したこと以外の様々な要因ももちろん関係してきます。

また、成績アップの手段として、家庭教師を利用することも強くお勧めします。

自分では解決できない時、サポートしてくれる人が必要です。

無料体験を行っている会社も多いので、気軽に申し込んでみると良いでしょう。

■ 落ち込んでいい時間を決める

■ 自分の気持ちを高める

■ 気持ちを言葉にする

■ 自分の勉強を見直す

- 実質の勉強時間

- 思考しているか

- 復習はできているか

- 目標設定と計画化

より網羅的に勉強したい方向けに

勉強でもっと効率的に成績を伸ばしたいと思いませんか?

そんなあなたにぴったりなのが「スタディサプリ中学講座」です!

なぜスタディサプリなのか?

- トップレベルの講師陣

- 経験豊富な人気講師による分かりやすい授業

- 難関高校合格者を多数輩出した実績ある講師陣

- 豊富な教材と動画コンテンツ

- 5教科をカバーする充実の講義動画

- インタラクティブな練習問題で理解度をチェック

- 自分のペースで学習可能

- いつでもどこでも、スマホやタブレットで学習

- 理解できるまで何度でも繰り返し視聴可能

- 個別最適化された学習プラン

- AIが学習進捗を分析し、最適な学習プランを提案

- 弱点を効率的に克服できるカリキュラム

- モチベーション維持のサポート

- 学習の達成度に応じたポイント制度

- 仲間と競い合える機能で楽しく学習継続

利用者の声

「スタディサプリを使い始めてから、テストの点数が20点以上アップしました!」(中2・女子)

「苦手だった英語が、動画を何度も見て練習問題を解くうちに、だんだん分かるようになってきました。」(中3・男子)

今なら14日間の無料体験実施中!

スタディサプリ中学講座の魅力を、まずは2週間無料で体験してみませんか?

今すぐ登録して、あなたの学習をレベルアップさせましょう!

コメント一覧