実力テストって何?

中学三年生になると、実力テストを受ける機会が増えてくると思います。

しかし、

- 実力テストの対策方法が分からない

- 点数がなかなか伸びない

という方も多いのではないでしょうか?

今回は

- 実力テストとは何か

- 科目別の対策方法

- 出題されやすい単元

まで紹介します!

ぜひ参考にしてください!

実力テストとは

実力テストは地域によっては、

- 総合テスト

- 統一テスト

- 復習テスト

などと呼ばれます。

また、実力テストは

- 校内

- 校外(模試)

の2種類に分けられます。

校外の実力テストでは、

- 県内の同級生の中で自分の実力はどの程度のものか

- 志望校の合格可能性(合格判定)

を確かめることができます。

校外の実力テストと高校入試の形式は非常に似ています。

というのも校外の実力テストは高校入試の過去問を参考に作られていることが多いからです。

難易度も入試に近いので、実力テストの結果と高校入試の結果と同じになることが多いです。

一方、校内の実力テストでは同じ学校の同級生の中での実力を確かめることができます。

校内の実力テストはこれまで学習してきたことの復習という意味が強いです。

どちらの実力テストも重要な意味を持っています。入試本番の練習だと思って取り組みましょう!

■ 総合テスト、復習テスト、統一テストという様々な呼び名がある

■ 校内のものと校外のものがある

■校内のものは先生が作成する場合もある

実力テストの結果と内申点との関係

校内の実力テストの結果は、学校によっては内申点に影響を与えます。

なぜなら、校内の実力テストは学校の先生が作成していることがあるためです。

校内の実力テストは新学期の最初に行われることが多いです。

題の内容も長期休みの宿題の中から出題されることが多いので、しっかりと宿題に取り組んで長期休みの間にしっかりと対策をしておきましょう!

■ 学校によっては校内の実力テストは内申点に影響を与える

- 先生が問題を作成している場合は定期テストと同じ扱いになる可能性が高い!

- 新学期に初めに行われることが多いので長期休みで対策!

難易度と出題範囲

実力テストの難易度と出題範囲は、普段の定期テストや高校入試と比べてどう違うのでしょうか?

目指すべきポイントと勉強すべき範囲を知っておきましょう!

定期テストと比較

一般的に、実力テストは定期テストと比べて難易度が高いです。

これは、実力テストの方が出題範囲が広く、出題される問題が難しいためです。

定期テストは前回の定期テストから習ったこと(約1.5ヶ月分)が出題範囲に設定されており、出題内容も宿題や授業で取り組んだ基礎問題から出題されることが多いです。

それに対し、実力テストは中学一年生から実力テストを受けるまでに習った全範囲が出題範囲です。

そして、応用レベルの問題も出題されます。

出題範囲が広い分、忘れてしまっていることも多いので要注意です。

また、応用問題は配点が高いことが多く、高得点が狙いにくくなっています。

定期テストと実力テストが被った場合

定期テストと実力テストの勉強期間が重なってしまうことがあります。

その場合は、定期テストを優先しましょう!

なぜなら、定期テストの結果は確実に内申点に影響を与えるからです。

高校入試では多くの場合、当日のテストの点数だけでなく内申点も評価対象になっています。

実力テストはあくまで予行演習です。

合否に与える影響が大きい定期テストを優先しましょう!

また、定期テスト対策は新しく習った範囲の基礎力を上げることができます。

基本問題を理解していることが実力テストで得点を伸ばす前提条件として求められます。

というのも、実力テストは応用問題が多数出題されて配点も高いですが、それ以上に基本問題も出題されます。

この基本問題を徹底的に解けるようになるだけで平均点以上は狙うことが出来ます。

また応用問題と呼ばれる問題たちも、ふたを開けてみたら基本問題を組み合わせたような問題ということも多いです。

ですので、実力テスト対策としてもまずは定期テスト対策で基礎力を上げていきましょう。

後になって復習に必要以上に時間をかけなくて済むよう、定期テスト対策はしっかりやりましょう!

実力テストと成績の関係について詳しく知りたい方はこちらをチェック!

高校入試との比較

校外の実力テストの難易度は、高校入試と同等かそれ以上になることがあります。

なぜなら、実力テストは高校入試の問題を参考にして作られることが多いからです。

つまり、実力テストで高得点を取れるということは、志望高校合格も近いということです。

■ 定期テストと比較

実力テストは定期テストよりも難易度が高いです

■ 定期テストと被った場合

定期テストと実力テストの勉強期間が重なった場合は定期テストを優先しましょう!

■ 高校入試と比較

実力テストは高校入試と同じ、または高校入試より難易度が高い場合もあります。

実力テストの対策方法

ここでは実力テストの対策方法について解説していきます!

学年にかかわらず、全科目に対して使える方法と学年別・科目別の勉強法を紹介しています。

ご自分の状況にあった方法を試してみてください!

全学年、全科目に共通の対策方法

校内の実力テスト (先生が作成しているもの) には学年・科目に関わらず有効な裏技があります!

それは、直近に出された宿題を復習することです!

先生が作る校内の実力テストでは、直近に出された宿題からテストの問題から出題されることが多いです。

割合として50%程度は全く同じ問題や数字を変えただけで、同じ公式を使って解ける問題が出題されます。

ただし、宿題を復習するときは答えを暗記するのではなく、問題を完璧に理解して解けるようになることを意識しましょう!

受験本番で全く同じ問題が出ない限り丸暗記は意味がないからです。

学年別、科目別の対策方法

ここでは、実力テストに向け何をどのように勉強すればいいのかを学年別・科目別に解説していきます!

実力テストは出題範囲が広いので最低でも1か月前から対策していきましょう。

実力テストは範囲が広すぎてどこから手を付けてよいか分からないと思います。

また全範囲を対策することは時間制約的に不可能なので効率よくやっていきたいと思います。

ですので、まずは対策する範囲を絞り込んでいきましょう。

範囲の絞り方は、

- 実力テスト出題範囲内であること

- 後述する「よく出題される単元」内であること

- 自分の苦手な単元や記憶があいまいな単元であること

①→②→③の順に絞り込んでいきます。

ここまで絞り込んだらいよいよ対策です。対策する単元の順番は昔に習った範囲から行っていきましょう。

というのも数学の例で言うと「二次方程式」を理解する為には「一次方程式」の理解が前提となってくるような場合が多いからです。

各学年・各教科で勉強内容は全く違いますが、勉強の本質は同じです。

① 教科書を読み基礎基本を身に付ける

② 基礎問題、例題を解く

③ 応用問題を解き、覚えた知識の使い方を知る

基本的にはこの順番に勉強を進めていきます。

しかし、実力テストは範囲が広すぎてどこから手を付けてよいか分からないと思います。

そこで、今回はよく出題される単元を学年別・教科別にまとめました。

単元だけでなく、注意するポイントも書いてあるので是非ご活用ください!

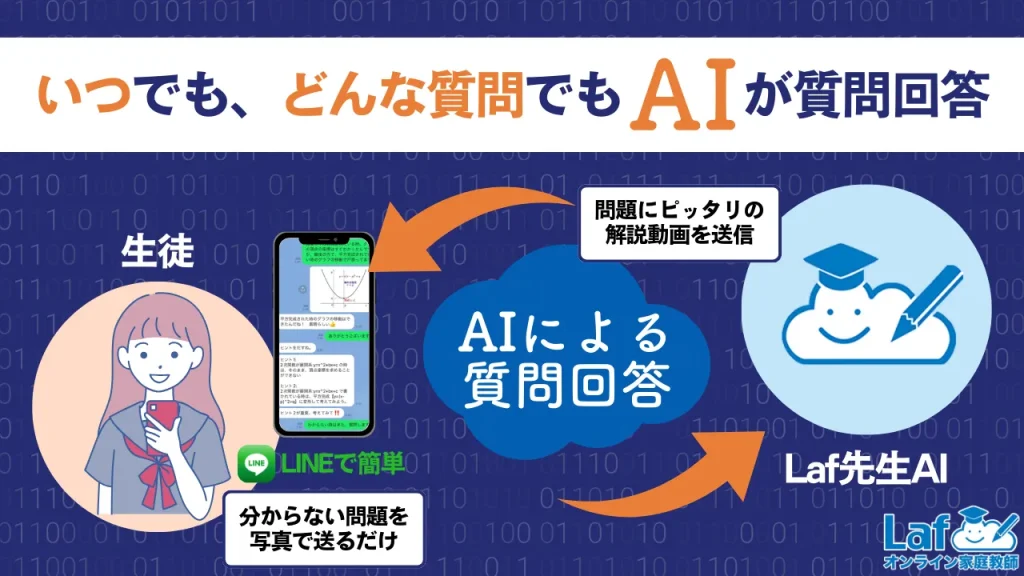

ちなみに、Laf先生の公式LINEでは追加してくれた人への限定コンテンツとして、より実力アップして高得点が取れるように、実力テストの問題集をプレゼントしています!

また、勉強実力診断を実施しているので、今の自分がどれくらい勉強できるのかをササっと理解することが出来ます!

興味のある方は公式LINE追加後に、本日の特典からご希望の特典を受け取ってください!

ここで書いている内容以上に濃い詳細情報をゲットできます。

英語の出題範囲と対策法

教科書を使い、単語や熟語、文法を復習し暗記しましょう。

覚えた知識を使うために、教科書の問題や以前に出された課題に取り組みましょう。

そして解けるようなるまで繰り返しましょう。

中1

- be動詞と一般動詞の違い

- 現在進行形

- 三単現のS

- 疑問詞

- 一般動詞の過去形

中2

- be動詞の過去形

- 不定詞(to+動詞の原形)

- 助動詞

- 接続詞

- 比較

中3

- 受け身

- 現在完了形

- 間接疑問文

- 関係代名詞

実力テストの英語の勉強方法について詳しく知りたい方はこちらをチェック!

数学の出題範囲と対策法

教科書を使い、公式等を復習し暗記しましょう。

覚えた知識を使うために、教科書の問題や以前に出された課題に取り組みましょう。

そして解けるようになるまで繰り返しましょう。

中1

- 方程式

- 比例と反比例

- 作図問題

- 面積や体積を求める問題

中2

- 説明問題

- 連立方程式

- 一次関数

- 証明

- 確率

中3

数学の勉強法や実力テスト対策について詳しく知りたい方はこちらをチェック!

理科の出題範囲と対策法

教科書や一問一答形式の問題を使用し、重要用語や要点を暗記しましょう。

覚えた知識を使うため、教科書の問題や以前に出された課題に取り組みましょう。

そして解けるようになるまで繰り返しましょう。

中1

- 植物の分類

- 顕微鏡など実験器具の使い方

- 光合成

- 気体の性質

- 状態変化

- 凸レンズ、光の反射・屈折

- 火山

- 地震

- 地層の読み取り

中2

- 化学式、化学反応式

- 動物の分類

- 天気

- オームの法則

- 磁界

中3

- イオン式

- 電気分解

- 遺伝

- 運動とエネルギー

- 天体

理科の実力テスト対策について詳しく知りたい方はこちらをチェック!

社会の出題範囲と対策法

教科書や一問一答形式の問題を使用し、重要用語や要点を暗記しましょう。

覚えた知識を使うために、教科書の問題や以前に出された課題に取り組みましょう。

そして解けるようになるまで繰り返しましょう。

中1(地理)

- アジアの経済成長

- アメリカ合衆国の産業

- 竹島、北方領土、尖閣諸島の地図上の位置と、これらの島の領有をめぐる主張と現状

- 日本の山地、川、平地

- 日本の少子高齢化、過疎や過密問題

- 資源の輸入に頼る日本の現状

- 日本の工業地域の分布図、工業地域別生産額のグラフ

中2(歴史)

- 仏教、キリスト教、イスラム教

- 先土器、縄文、弥生、古墳、飛鳥、奈良、平安、鎌倉、南北朝、室町、戦国、安土桃山、江戸、明治、大正、昭和、平成の時代の流れ

- 特に江戸時代や近現代については問われやすい

- 各時代の文化史

- 他国との対外関係

- ヨーロッパ史

- 中国史

中3(公民)

- 日本国憲法の基本原理

- 天皇の地位と国事行為

- 自由権や社会権

- 国民の義務

- 日本の選挙制度

- 国会、内閣、裁判所の三権分立

- 地方自治体

- 消費者問題

- 労働者の権利

- 需要と供給

- 銀行の仕組み、日本銀行の金融政策

- 税金

- 円高や円安といった為替相場

- 日本の貿易の特徴

- 地球環境問題

社会の実力テスト対策について詳しく知りたい方はこちらをチェック!

国語の出題範囲と対策法

国語は大きく分けると

・読解問題

・暗記問題

に分かれます。

重要なのは「読解問題」です。

「読解問題」は

・小説文

・物語文

・随筆文

・論説文

・説明文

それぞれの読み解き方の特徴を抑えることが重要です。

そして読解問題をたくさん解きましょう。

文章と問題のパターンに慣れることが大切です。

また日ごろから読書をしていると読解力が少しずつ養われていきます。

「暗記問題」は、教科書や配られた課題等を参考に、漢字、語句、文法など(慣用句、敬語、形容詞、連体形、古文単語、漢文、返り点、書き下し文…)の要点を暗記していきましょう。

国語の実力テスト対策について詳しく知りたい方はこちらをチェック!

■ 全学年、科目に共通の対策法

直近の宿題を復習する

■学年別、科目別の対策法

よく出題されるポイントを押さえる

応用力を伸ばすには

ここでは、「応用力」の伸ばし方について解説していきます!

応用力とは言い換えれば「実戦経験」です。

この経験は基礎を駆使して問題を解くことで身に付きます。

基礎基本が解けるようになったら、実力テストの過去問や志望校より少し偏差値の低い高校の入試問題にチャレンジしてみましょう。

実力テストでよく出る問題について知りたい方はこちら!

それらが解けるようになったら、志望校の過去問を解いていきましょう!

実力テストや高校入試の過去問もインターンで探すとでてきたり、書店で販売されていたりします。

また、先生が作る校内実力テストは学校で過去問が貰えることもあります。

過去問のメリット

過去問は一番の教材です。

過去問の素晴らしい点はこんなにもあります。

- 問題のパターンに慣れることが出来る

- 苦手な所をあぶりだしてくれる

- 本番で起こりうる失敗やミスを先取り出来る

- 高校入試対策になる

問題のパターンに慣れることが出来る

過去の実力テスト本番の問題なのでどのような出題傾向があるのか、経験し対策することが出来ます。

応用問題も例のごとく多数出題されるので取り組んで実力を鍛えることが出来ます。

応用問題とはだいたいが基礎基本問題を組み合わせたような問題です。

過去問を通して、どのような基礎基本問題が組み合わされて応用問題となるのか

慣れておけば本番でも惑わされずに済みます。

苦手な所をあぶりだしてくれる

基礎基本問題も多数出題されるので、基本が身についているのか確認することが出来ます。

- 間違えた問題や単元

- 時間のかかった問題

- 回答の根拠や記憶があいまいだった問題

をあぶりだしてくれます。

その辺りは理解や復習が不十分だった所です。

そこを対策することが出来るので本番での点数アップにつながります。

本番で起こりうる失敗やミスを先取り出来る

本番の実力テストを疑似体験することが出来ます。

つまり本番で起こりうる時間配分のミスなどを先取り出来、対策することが出来るのです。

「分からない問題に時間をかけすぎて、正解できるはずの問題を時間切れで解けなかった」

このような事態は何としてでも避けなければいけません。

ですので、過去問を解く段階から時間管理をしっかりと行いましょう。

まずは確実に正解できる問題から回答していき、

分からない問題は余った時間で考える習慣を過去問の段階からつけていきましょう。

高校入試対策になる

実力テストの過去問は高校入試の問題を参考にして作られています。

ですので、実力テストの過去問を解くことは高校入試対策にもなります。

そもそも実力テストを対策することの最終目標は高校入試合格です。

実力テストの過去問で点数を取れるということは高校入試合格にそれだけ近づいているということです。

成績に反映されないことの多い実力テストですが、高校入試においては重要な意味を持っているのです。

過去問を解く際は本番と同じように時間を計って解きましょう。

過去問に取り組み始めてすぐは制限時間内に解き終わらなくても大丈夫です。

■ 実力テストの過去問を解く

■ 志望校より少しレベルの低い高校の入試問題を解く

■ 志望校の入試問題を解く

試験後や過去問を解いた後にすること

実力テストの後や、過去問を解いた後に必ずやらなければいけないことがあります。

それは、間違えた問題を復習することです。

解答と解説をしっかり読んで理解しましょう!

必要であれば教科書等も見直し、次にまた同じような問題が出たときに解けるようにしましょう!

また、正答した問題であっても時間がかかり過ぎた問題は知識が定着していなかったり、苦手分野だったりします。

見逃さずに復習しておきましょう。

この復習をしている時が一番学力が上がっている時です。

実際に問題を解いてみることで分かっているようで分かっていない知識を、実感を伴って理解できるようになります。

見直しは面倒ではありますが、問題演習のメインディッシュは見直しだと思い果敢に取り組んで頂ければと思います。

「頑張ってはいるんだけど、実力テストでどうしても点が取れない…」「受験に向けての勉強も不安だし、実力テストの点数をもっと上げたい…」という人は下の記事もチェックしてみてください!

もし、自分自身に最適な勉強方法や勉強についての相談があれば、公式LINEで受付しています!

LINE追加後すぐに質問できるので、ぜひ活用してください!

■ ミスした問題の解答・解説を読む

■ 時間のかかり過ぎた問題を解きなおす

■ 必要なら基礎問題から復習する

まとめ

いかがでしたでしょうか?

実力テストは範囲が広く、応用問題も出題されるため難易度が高くなっています。

しかし、教科書の基本を押さえ、過去問演習、見直しを繰り返すことで対策は可能です。

実力テストの対策は高校入試本番の対策と変わりません。

「範囲が広すぎて、問題が難し過ぎて無理!」とあきらめず、一つ一つ対策していきましょう!

実力テストの前日の過ごし方について詳しく知りたい方はこちらをチェック!

■ 実力テストの実態を知る

■ 難易度や内申点との関係を理解する

■ 対策法を実践する

■ ミスした問題は復習する

Laf先生の公式LINEでは追加してくれた人への限定コンテンツとして、より実力アップして高得点が取れるように、実力テストの問題集をプレゼントしています!

また、勉強実力診断を実施しているので、今の自分がどれくらい勉強できるのかをササっと理解することが出来ます!

興味のある方は公式LINE追加後に、本日の特典からご希望の特典を受け取ってください!

ここで書いている内容以上に濃い詳細情報をゲットできます。

勉強相談後に模試でA判定まで成績が上がった子も多数います!

とりあえず登録しておくとお得な情報が受け取れるのでおすすめです!

より網羅的に勉強したい方向けに

勉強でもっと効率的に成績を伸ばしたいと思いませんか?

そんなあなたにぴったりなのが「スタディサプリ中学講座」です!

なぜスタディサプリ中学講座なのか?

- トップレベルの講師陣

- 経験豊富な人気講師による分かりやすい授業

- 難関高校合格者を多数輩出した実績ある講師陣

- 豊富な教材と動画コンテンツ

- 5教科をカバーする充実の講義動画

- インタラクティブな練習問題で理解度をチェック

- 自分のペースで学習可能

- いつでもどこでも、スマホやタブレットで学習

- 理解できるまで何度でも繰り返し視聴可能

- 個別最適化された学習プラン

- AIが学習進捗を分析し、最適な学習プランを提案

- 弱点を効率的に克服できるカリキュラム

- モチベーション維持のサポート

- 学習の達成度に応じたポイント制度

- 仲間と競い合える機能で楽しく学習継続

利用者の声

「スタディサプリを使い始めてから、テストの点数が20点以上アップしました!」(中2・女子)

今なら14日間の無料体験実施中!

スタディサプリ中学講座の魅力を、まずは2週間無料で体験してみませんか?

今すぐ登録して、あなたの学習をレベルアップさせましょう!

コメント一覧